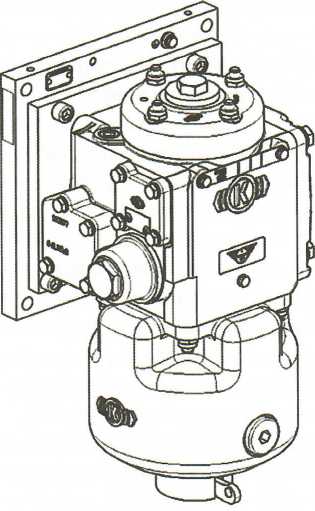

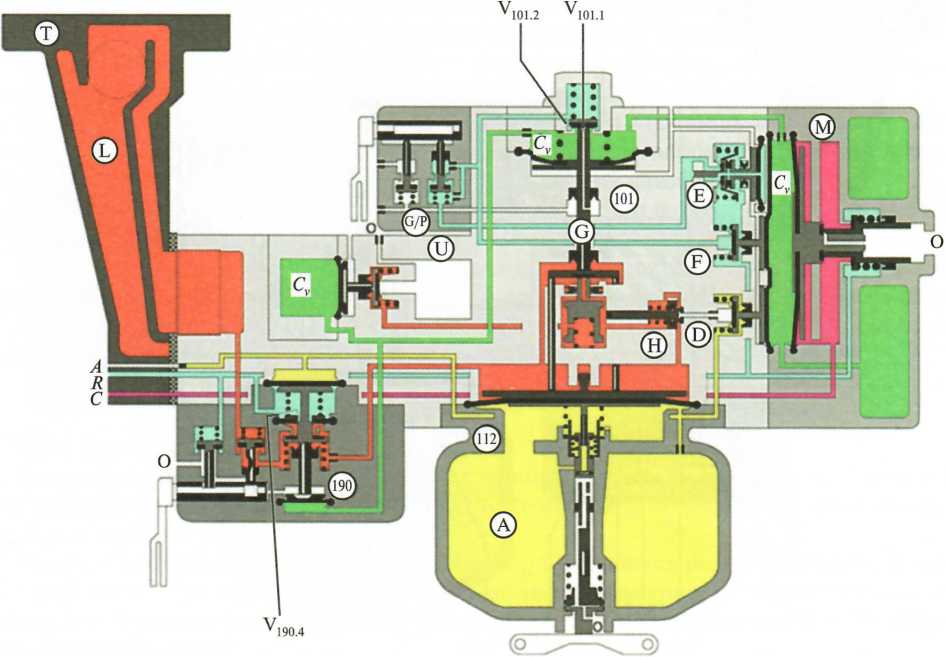

Модуль воздухораспределителя преобразует давление ПМ в зависимости от давления в ТМ в управляющее давление для тормозных цилиндров. Общий вид модуля представлен на рис. 8.7.

Устройство представляет собой комбинацию пневматических и электропневматиче-ских устройств, функционально объединенных на одной несущей пластине. Основными частями модуля являются вышеупомянутая несущая пластина и воздухораспределитель.

Рис. 8.7. Общий вид модуля воздухораспределителя (В54)

Пневматическое соединение между модулем и пневматической системой подвижного состава осуществляются посредством трубопроводов. Несущая пластина включает все каналы сжатого воздуха и отверстия, необходимые для взаимодействия отдельных компонентов. На задней стенке несущей пластины расположены все патрубки сжатого воздуха.

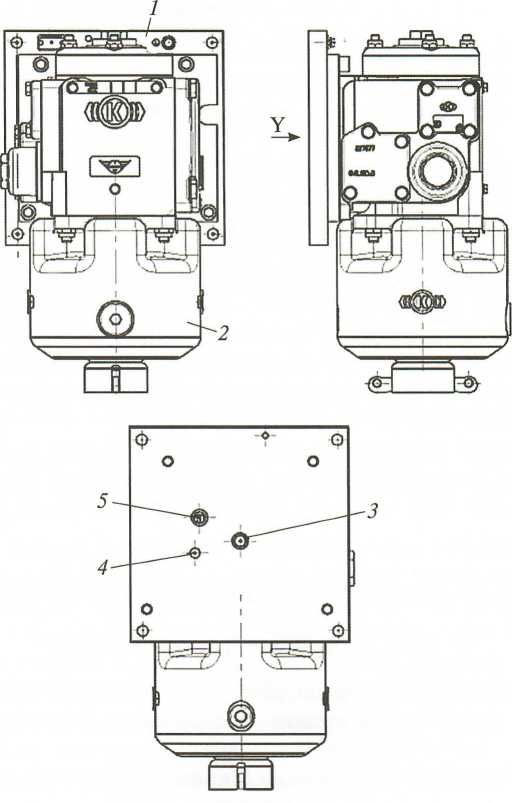

Основные компоненты модуля воздухораспределителя показаны на рис. 8.8.

Рис. 8.8. Компоненты модуля воздухораспределителя (В54): 1 — несущая пластина; 2 — воздухораспределитель; 3 — вход сжатого воздуха L; 4 — выход сжатого воздуха (давление Cv); 5 — вход сжатого воздуха R

Воздухораспределитель имеет модульную конструкцию. В его корпусе есть необходимые каналы и выемки и при присоединении соответствующего компонента через монтажную поверхность автоматически устанавливаются требуемые пневматические соединения.

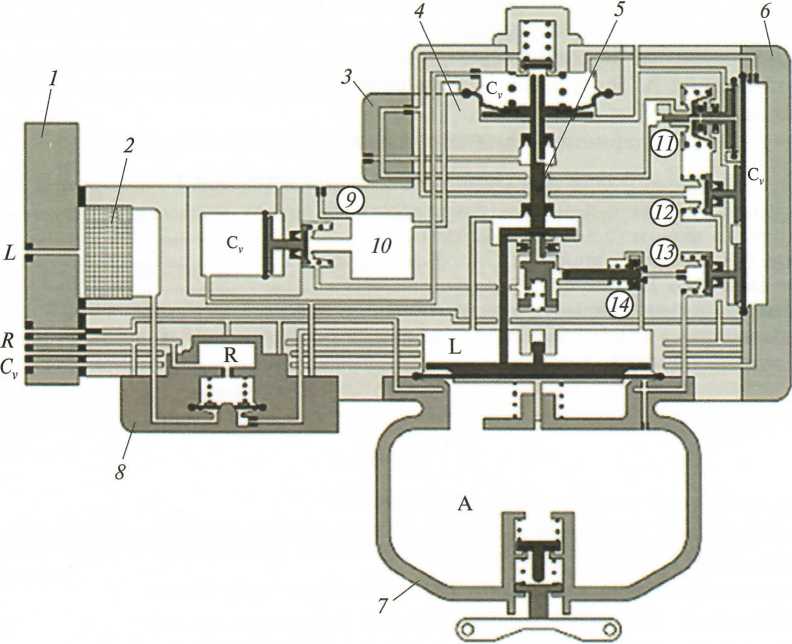

Основными частями воздухораспределителя (рис. 8.9) являются:

- корпус;

- камера управления А с выпускным клапаном;

- крышка R с обратным клапаном без запорного клапана;

- сопловая крышка;

- крышка Cv;

- промежуточный фланец.

Рис. 8.9. Схема воздухораспределителя: 1 — промежуточный фланец; 2 — воздушный фильтр; 3 — сопловая крышка; 4 — корпус; 5 — клапан с тремя ступенями давления; 6 — крышка Сv; 7 — камера управления А с выпускным клапаном; 8 — R-крышка; 9 — U-реле контроля; 10— U-камера; 11 — ограничитель максимального давления; 12 — ограничитель минимального давления; 13 — А-реле контроля; 14 — сопловый выключатель; Сv — давление управления; L — давление ТМ; R — давление в запасном резервуаре

Воздухораспределитель монтируется на приборном щите с помощью промежуточного фланца. Герметизация фланцевого соединения между фланцем и приборной доской осуществляется с помощью уплотняющих элементов.

Особенности конструкции воздухораспределителя:

- моменты торможения и отпуска зависят от величины управляющего объема;

- скорость тормозной волны в поездах, оснащенных данным воздухораспределителем (с чисто пневматическим принципом действия), достигает не менее 285 м/с;

- воздухораспределитель чувствителен к управляемым перепадам давления в ТМ. Начало торможения осуществляется менее чем через одну секунду после снижения давления в тормозной магистрали на 0,06 МПа (0,6 кгс/см2) за 6 с.

- воздухораспределитель не чувствителен к неуправляемым перепадам давления в ТМ — при снижении давления в тормозной магистрали на величину до 0,05 МПа (0,5 кгс/см2) в течение 50 с торможение не происходит;

- максимальное давление в тормозном цилиндре ограничивается, соответственно, ограничителем максимального давления независимо от размера запасного резервуара, давления в запасном резервуаре и величины хода тормозного цилиндра. Тем самым, ограничитель максимального давления предотвращает торможение на юз и блокировку колес.

Потери воздуха в подводящих трубопроводах тормозного цилиндра или в самом тормозном цилиндре могут быть компенсированы за счет запасного резервуара. Запасные резервуары пополняются из тормозной магистрали через обратный клапан в крышке R.

Крышка R не оснащена запорным клапаном. Воздухораспределитель должен запираться снаружи, и из него необходимо удалить воздух. Для полной откачки воздуха из воздухораспределителя дополнительно необходимо задействовать выпускной клапан в камере управления А. Выпускной клапан необходимо вытягивать до полного отпускания тормоза.

Технические характеристики воздухораспределителя приведены в ниже.

Технические характеристики воздухораспределителя Время торможения (до 95 % максимального давления), с.................. 3—5 Время отпуска тормоза (с 3,4 до 0,4 кгс/см2), с....................... 7—10 Давление управления Cv, кгс/см2....................................... 3,8+0,1 Рабочее давление в ТМ, кгс/см2........................................ 5 Максимальное рабочее давление, кгс/см2................................ 6 Падение давления в ТМ при торможении до полной остановки, кгс/см2..... 1,5+0,1 Объем рабочей камеры А, л.......................................... 4 Время наполнения рабочей камеры А с 0 до 4,8 кгс/см2, с............. 160—200 Температура окружающей среды, °С...................................... -50/+70

Корпус

Корпус выполняет следующие функции:

- преобразование снижения давления в ТМ в соответствующее управляющее давление или давление в тормозном цилиндре;

- ускорение снижения давления в ТМ при начале торможения;

- поддержание управляющего давления А;

- быстрая установка минимального давления для включения тормоза;

- поддержание установленного давления в тормозном цилиндре;

- ограничение максимального давления в тормозном цилиндре;

- защита от отпускных толчков.

Корпус содержит следующие узлы:

- воздушный фильтр, который предотвращает проникновение грязи из ТМ в воздухораспределитель и тем самым обеспечивает долгий срок службы воздухораспределителя;

- клапан с тремя ступенями давления, который управляет в зависимости от величины и скорости изменений давления в ТМ подачей воздуха в тормозной цилиндр, а также откачкой воздуха из тормозного цилиндра. Клапан чувствителен к управляемым перепадам давления в ТМ. Кроме того, он активизирует ускоритель и управляет устройством защиты от отпускных толчков;

- ускоритель, который состоит из U-реле контроля избыточного давления с U-каме-рой избыточного давления, управляющей втулки и соплового выключателя. При начале торможения из ТМ воздух поступает в камеру U, что обеспечивает первичное понижение давления и быструю передачу импульса торможения по всему составу;

- реле контроля А, преобразующее давление ТМ в управляющее давление А, которое в свою очередь контролируется сопловым выключателем и управляющим давлением Сv. Так как контрольное устройство А соединено с устройством ускорения посредством соплового выключателя, тормоз надежно предохранен от истощения давления управления А. Благодаря этому также достигается оптимальная готовность устройства ускорения к работе по окончании отпускания тормоза;

- ограничитель минимального давления, который при начале торможения обеспечивает быстрое наполнение тормозного цилиндра до уровня, соответствующего приблизительно 10 % от достигаемого при полном торможении тормозного усилия;

- ограничитель максимального давления, который, соответственно, ограничивает максимальное давление в тормозном цилиндре независимо от размера запасного резервуара, давления сжатого воздуха в запасном резервуаре и объема тормозного цилиндра, Таким образом предотвращается торможение на юз.

Сопловая крышка

На сопловой крышке имеются тормозное и отпускное сопла, определяющие моменты торможения и отпускания. Сопла предназначены для определенного объема.

Крышка R

При отпускании резервуар наполняется сжатым воздухом из тормозной магистрали через крышку R независимо от своего размера одновременно с падением давления тормозного цилиндра. Запасной резервуар отделен от тормозной магистрали посредством обратного клапана в крышке R.

Сама крышка R не имеет запорного клапана, воздухораспределитель должен запираться снаружи.

Крышка Cv

Воздухораспределитель снабжен крышкой Cv. Она не создает объем работы диафрагмы и клапанов.

Камера управления А с выпускным клапаном

Если потянуть за размыкающее устройство, давление в камере управления А снизится. Тормоз будет отпущен при сохранении давления в запасном резервуаре. После полного заполнения камеры управления А снова станет возможным полноценное торможение подвижного состава.

Для полного опорожнения воздухораспределителя и отпускания тормоза размыкающее устройство следует тянуть до тех пор, пока тормоз не будет полностью отпущен.

Промежуточный фланец

Промежуточный фланец представляет собой переходное звено к приборной доске. Он упрощает монтаж на ней различных элементов и включает все патрубки для сжатого воздуха.

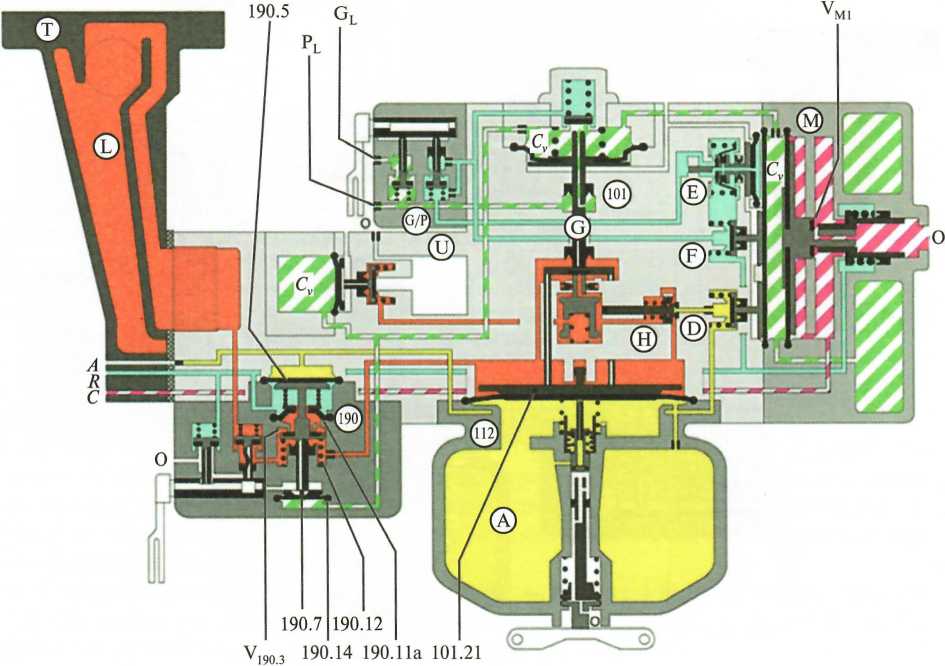

Работа воздухораспределителя поясняется рис. 8.10—8.17.

Начальное положение наполнения

Давление во всех камерах воздухораспределителя отсутствует:

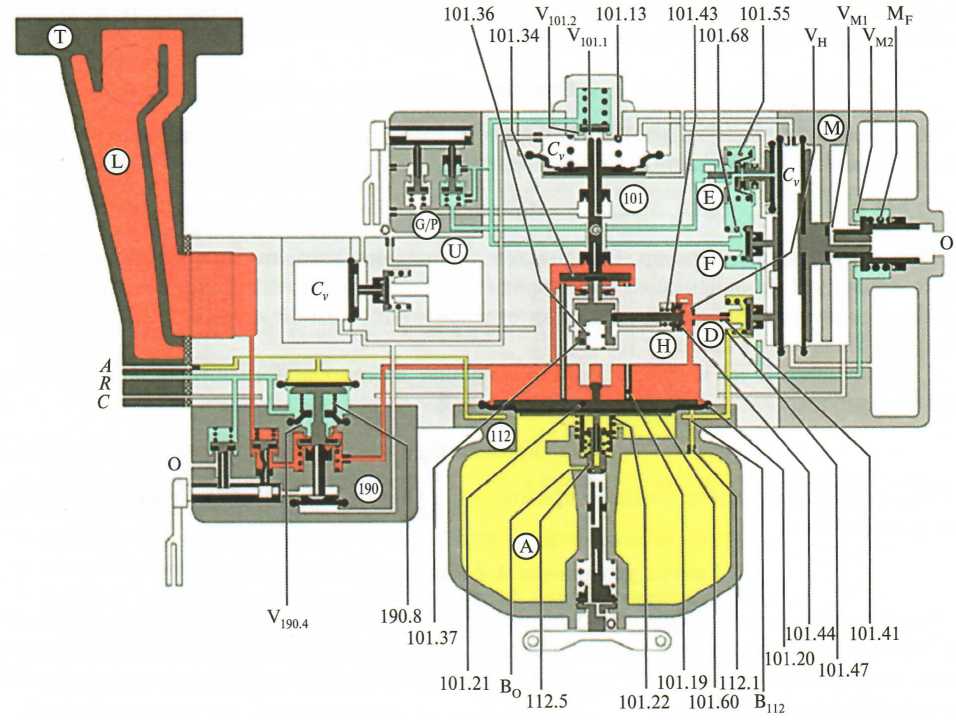

- под действием пружины сжатия 101.13 (рис. 8.10) клапан с тремя ступенями давления G отводится в отпущенное положение;

- тарелка клапана 101.34 прилегает к корпусу;

- впускной клапан V101.2 (R-Cv) закрыт, а выпускной клапан V101.1 (Cv-0) открыт;

- мембранная тарелка 101.21 прижимается пружиной 101.22 к толкателям 101.19, опирающимся на тарелку клапана 101.34;

- управляющая втулка 101.37 под действием пружины сжатия 101.36 герметично прижата к тарелке клапана 101.34 и таким образом отсоединяет L от О;

- пружина сжатия 101.43 прижимает сопловый выключатель Н к седлу клапана VH и отсоединяет L от А.

Рис. 8.10. Наполнение воздухораспределителя: А — давление в камере управления А; В0, В112 — отверстия; С — давление в тормозном цилиндре С; Су — давление управления; D — А-реле контроля; Е — ограничитель максимального давления; F — ограничитель минимального давления; G — клапан с тремя ступенями давления; G/P — G/P-переключатель; Н — сопловый выключатель; L — давление в тормозной магистрали; L — камера, соединенная с ТМ; М — реле давления; Мр — пружина сжатия; О — выход в атмосферу; R — давление в запасном резервуаре R; Т — кронштейн клапана; U — U-реле контроля; V101.1 , V101.2, V190.4 — клапаны; VM1 — выпускной клапан С-О; VM2 — впускной клапан R-C; 101 — корпус; 101.13, 101.22, 101.36, 101.43, 101.47, 101.55, 101.68, 190.8 — пружины сжатия; 101.19 — толкатель; 101.20 — фасонная мембрана; 101.21 — мембранная тарелка; 101.34 — тарелка клапана; 101.37 — управляющая втулка; 101.41 — резьбовая втулка с впрессованным соплом; 101.44 — толкатель; 101.60 — опорный поршень; 112 — камера управления А с быстровыпускным клапаном; 112.1 — сопло; 112.5 — заслонка; 190 -R-наполнитель с запорным вентилем

Теперь А-реле контроля открыто (пружина сжатия 101.47). Ограничитель минимального давления F и ограничитель максимального давления Е открыты (пружины сжатия 101.68 и 101.55).

Реле давления М (на воздухораспределителе KETd вместо реле давления имеется только крышка) находится в положении отпуска; впускной клапан VM2 с R на С закрыт (пружина сжатия MF), выпускной клапан VM1 с С на О открыт.

В R-наполнителе 190 (на воздухораспределителе KETd вместо R-наполнителя имеется R-крышка) запорный клапан блокирует соединение с L, и воздух от R выпускается к О; обратный клапан V190.4 L-R закрыт (пружина сжатия 190.8).

Наполнение воздухораспределителя

Когда запорный элемент открыт и давление L повышается до рабочего давления, наполняется камера над мембранной тарелкой 101.21. При давлении 0,22 МПа (2,2 кгс/см2) открывается сопловый выключатель Н, и толкатель 101.44 фиксирует управляющую втулку 101.37 с фрикционным замыканием.

Через сопло 101.41 сжатый воздух из L поступает в камеру управления А:

- давление L прижимает мембранную тарелку 101.21 вниз к фасонной мембране 101.20 с опорным поршнем 101.60;

- заслонка 112.5 перемещается над отверстием для удаления воздуха В0 вниз и отсоединяет А от О;

- под действием разности давлений L-А фасонная мембрана 101.20 закрывает отверстие В112.

Камера управления А наполняется теперь с дросселированием через сопло 112.1.

Из тормозной магистрали воздух (через обратный клапан V190.4 в R-наполнителе) поступает как к запасному резервуару, так и к выпускному клапану VM2 в реле давления М.

Воздух R поступает без дросселирования через ограничитель минимального давления F к выпускному клапану V101.2 (R-Cv).

Воздух R поступает также через открытый ограничитель максимального давления Е к тормозным соплам. Ограничитель максимального давления закрывается, когда давление R достигнет заданного максимального давления в тормозном цилиндре, и запирает тем самым соединение R в ограничителе максимального давления с тормозными соплами.

Через тормозные сопла на ограничитель максимального давления по-прежнему воздействует давление R.

Конечное положение наполнения

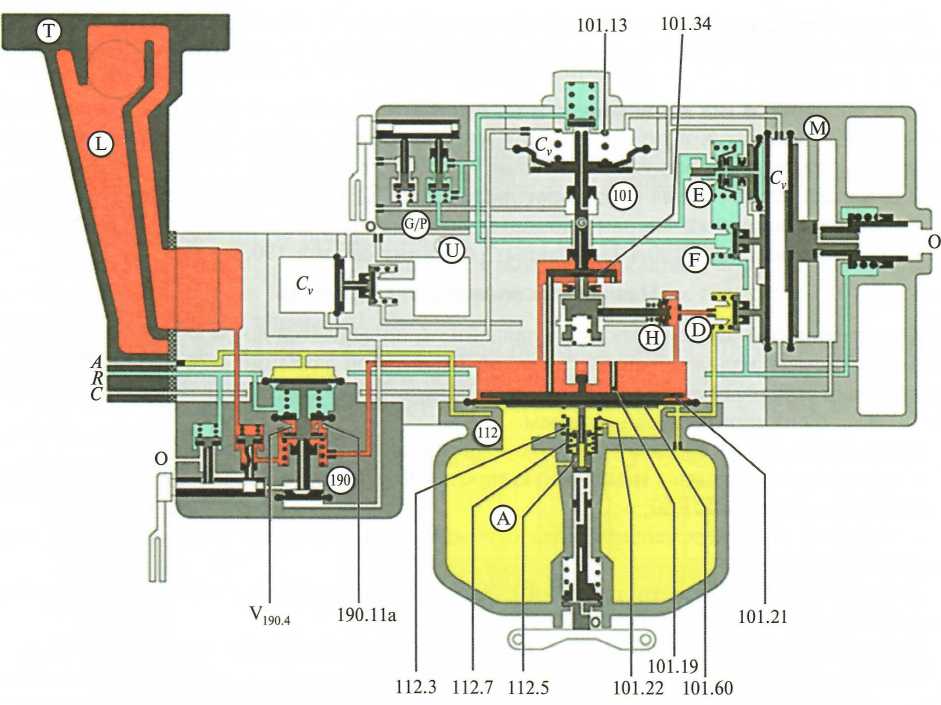

При достижении номинального рабочего давления в камерах L, R и А воздухораспределитель находится в конечном положении наполнения (рис. 8.11):

- мембранная тарелка 101.21 сопротивляется усилию пружины сжатия 101.22, подпираемая толкателем 101.19, тарелкой клапана 101.34 и тарелкой клапана Су с помощью пружины сжатия 101.13;

- в быстровыпускном клапане 112 давление А удерживает заслонку 112.5 против усилия пружины 112.7 в запертом положении A-О; гильза 112.3 прилегает к своему нижнему упору и не передает усилия на опорный поршень 101.60.

Воздухораспределитель теперь готов к торможению в режиме своей нормальной чувствительности. В конечном положении наполнения воздухораспределитель сохраняет давление относительно R и А; потери давления компенсируются через сопловое отверстие R (190.11а) и обратный клапан V190 4.

Рис. 8.11. Окончание наполнения: А — давление в камере управления А; С — давление в тормозном цилиндре С; Сv — давление управления; D — А-реле контроля; Е — ограничитель максимального давления; F — ограничитель минимального давления; G — клапан с тремя ступенями давления; G/P — G/P-переключатель; Н — сопловый выключатель; L — давление в тормозной магистрали; L — камера, соединенная с ТМ; М — реле давления; О — выход в атмосферу; R — давление в запасном резервуаре R; Т — кронштейн клапана; U — U-реле контроля; V190.4 — клапан; 101 — корпус; 101.13, 101.22, 112.7 — пружины сжатия; 101.19 — толкатель; 101.21 — мембранная тарелка; 101.34 — тарелка клапана; 101.60 — опорный поршень; 112 — камера управления А с быстровыпускным клапаном; 112.3 — втулка; 112.5 — заслонка; 190 — R-наполнитель с запорным вентилем; 190.11а — сопловое отверстие R

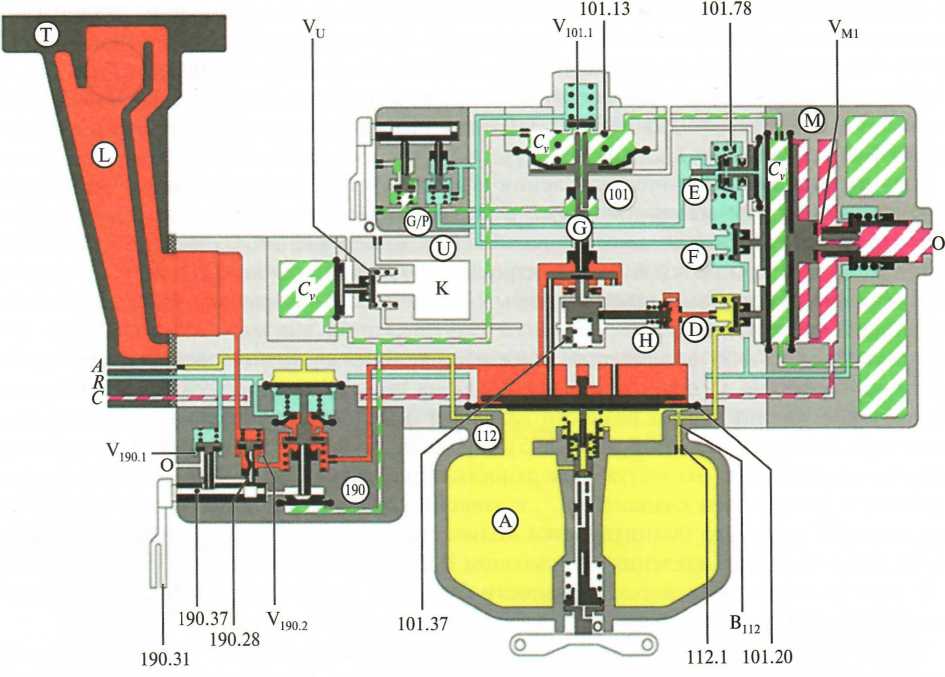

Фаза I торможения

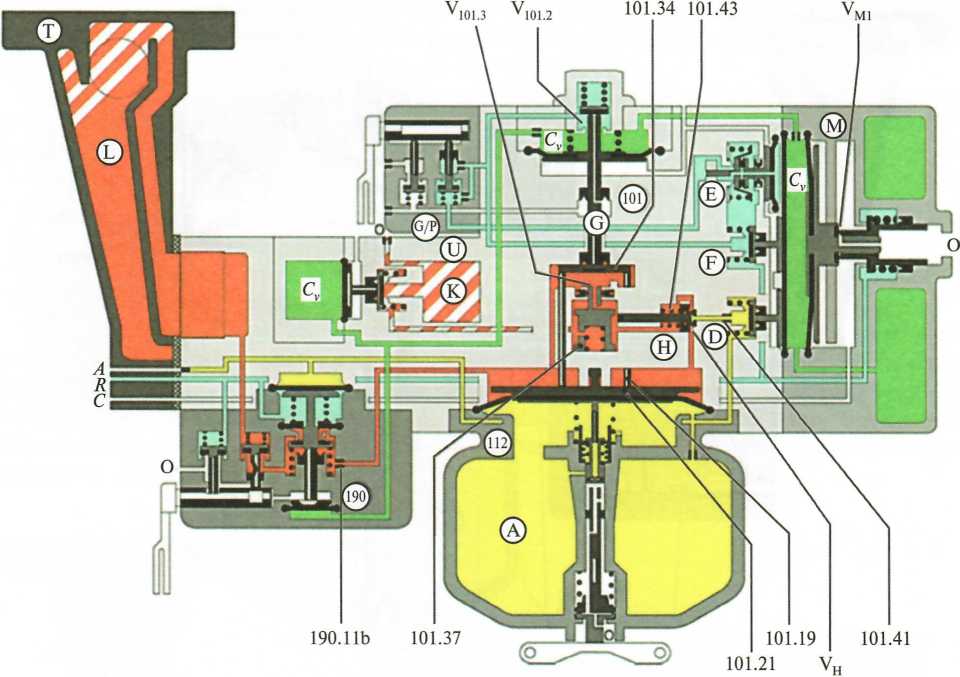

При снижении давления L в режиме служебного торможения срабатывание тормоза определяется максимальным самовыравниванием L-А через сопло 101.41 (рис. 8.12).

Когда давление L упадет настолько, что разность давлений между L и А на мембранной тарелке 101.21 будет достаточно велика, тарелка клапана 101.34 поднимется толкателями 101.19; управляющая втулка 101.37 вследствие фиксации сопловым выключателем Н с фрикционным замыканием не может следовать за тарелкой клапана 101.34, за счет чего открывается клапан V101.3 и L через впускное отверстие U-реле контроля соединяется с U-камерой.

За счет дросселирования камеры L в воздухораспределителе по отношению к тормозной магистрали через сопловое отверстие L (190.11b) воздух L расширяется и создает повышенную разность давлений L-А на мембранной тарелке 101.21; клапан с тремя ступенями давления G ускоренно перемещается в верхнее положение торможения. При открытии клапана V101.3 (L-К) создается давление, действующее сзади на сопловый выключатель Н, в результате чего под действием пружины сжатия 101.43 сопловый выключатель перемещается в запертое положение L-А (клапан VH закрыт).

Таким образом, воздухораспределитель из режима нормальной чувствительности переключается на абсолютную чувствительность; управляющее давление А сохраняется. За счет поступления воздуха L через управляющую втулку 101.37 в U-камеру К на управляющей втулке образуется давление подпора, удерживающее управляющую втулку до закрытия U-реле контроля во впускном положении, хотя фрикционное соединение уже не действует.

Рис. 8.12. Фаза I торможения: А — давление в камере управления А; С — давление в тормозном цилиндре С; Cv — давление управления; D — А-реле контроля; Е — ограничитель максимального давления; F — ограничитель минимального давления; G — клапан с тремя ступенями давления; G/P — G/P-переключатель; Н — сопловый выключатель; К — U-камера; L — давление в тормозной магистрали; L — камера, соединенная с ТМ; М — реле давления; О — выход в атмосферу; R — давление в запасном резервуаре R; Т — кронштейн клапана; U — U-реле контроля; V101.3, V101.2 — клапаны; VM1 — выпускной клапан С-О; 101 — корпус; 101.19 — толкатель; 101.21 — мембранная тарелка; 101.34 — тарелка клапана; 101.37 — управляющая втулка; 101.41 — резьбовая втулка с впрессованным соплом; 101.43 — пружина сжатия; 112 — камера управления А с быстровыпускным клапаном; 190 — R-наполнитель с запорным вентилем; 190.11b — сопловое отверстие L

Через открытый впускной клапан V101.2 и вначале открытый ограничитель минимального давления F создается давление Cv.

Фаза II торможения

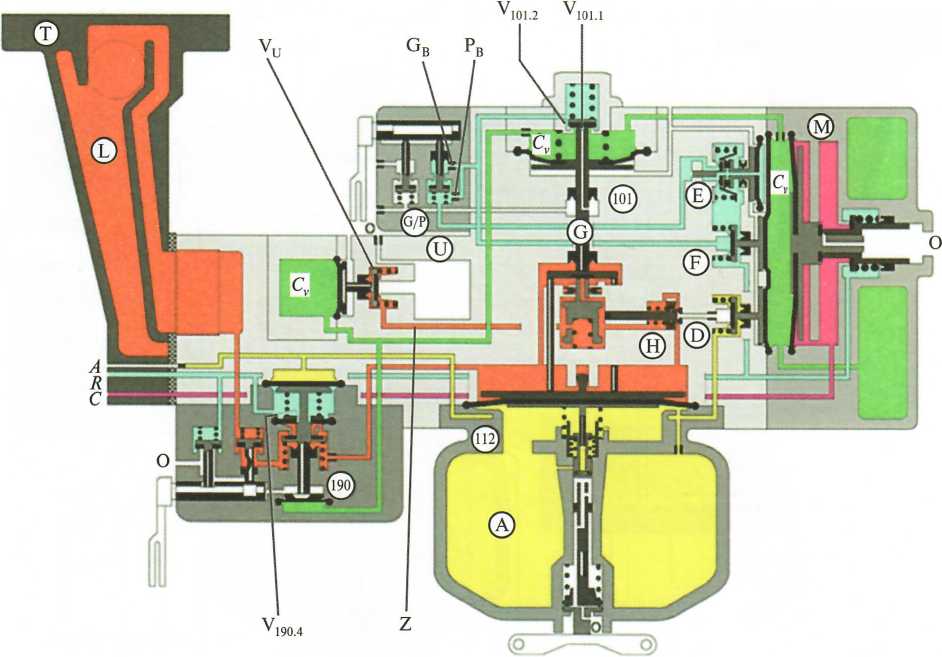

Фаза II торможения представлена на рис. 8.13.

Как только перепад давлений между тормозной магистралью и камерой L уменьшится до значения, соответствующего стационарному потоку, клапан с тремя ступенями давления G перемещается из верхнего в нижнее положение торможения. Перепад давлений на сопловом отверстии L (190.1 lb) возникает за счет того, что воздух из камеры L выходит через управляющую втулку 101.37, клапан Vu U-реле контроля, U-камеру (К) и сопло 101.72.

Давление Cv при значении 0,035 МПа (0,35 кгс/см2) закрывает А-реле контроля (D); в результате обеспечивается двойное отсоединение А от L.

Рис. 8.13. Фаза II торможения: А — давление в камере управления А; С — давление в тормозном цилиндре С; Су — давление управления; D — А-реле контроля; Е — ограничитель максимального давления; F — ограничитель минимального давления; G — клапан с тремя ступенями давления; G/P — G/P-переключатель; Н — сопловый выключатель; L — давление в тормозной магистрали; L — камера, соединенная с ТМ; М — реле давления; О — выход в атмосферу; Рв, GB — тормозные сопла; V101.1 — клапан компенсации утечек; V101.2 — впускной клапан; V190.4 — обратный клапан

Запертое положение соплового выключателя Н обеспечивается соединением Z.

С задержкой по времени через сопло 101.2.3 U-реле контроля закрывает клапан V, при давлении 0,026 МПа (0,26 кгс/см2) в камере управления Сv U-реле контроля и заканчивает процесс ускорения. Возможные утечки в клапане VU компенсируются за счет L. Теперь управляющая втулка 101.37 быстро перемещается в конечное положение торможения вслед за тарелкой клапана 101.34.

Одновременно давление Cv воздействует через мембрану 190.14 на тарелку клапана 190.7 и тем самым способствует запертому положению клапана V190 3. Соединение L с R обеспечивается только через сопловое отверстие R (190.11а). С момента начала торможения камеры давления L и R разделены обратным клапаном V190.4, так как давление L ниже давления R.

В результате подъема давления Сv открывается выпускной клапан VM2 реле давления М. За счет имеющегося передаточного отношения Сv:С= 1:1 используемого реле давления KR-1d при каждом повышении давления Сv в той же степени изменяется давление С.

При давлении Cv порядка 0,07 МПа (0,7 кгс/см2) закрывается ограничитель минимального давления F, и дальнейший рост давления Cv происходит исключительно через тормозные сопла Рв или Рв и GB в соответствии с дальнейшим снижением давления в тормозной магистрали. При этом ограничитель максимального давления Е открывает соединение запасного резервуара с тормозными соплами в соответствии с необходимым количеством воздуха для подъема давления Сv

Скорость подъема давления Cv определяется, с одной стороны, скоростью снижения давления L в тормозной магистрали, а с другой стороны — тормозными соплами согласно положению для соответствующей категории поезда.

Положение перекрыши

Положение перекрыши представлено на рис. 8.14.

При достижении состояния равновесия L/Cv клапан с тремя ступенями давления G перемещается в заключительное положение торможения.

В результате прерываются соединения R-Cv, Су-0, а также R-C и С-0 в реле давления. Любое последующее снижение давления в тормозной магистрали (до давления в ТМ 0,15 МПа (1,5 кгс/см2) — полное торможение) ведет к повышению давления С . Чувствительность является абсолютной, так как соединение L-A прервано. Вследствие этого клапан чувствителен даже к небольшим и медленным изменениям давления в тормозной магистрали.

Рис. 8.14. Положение перекрыши: А — давление в камере управления А; С — давление в тормозном цилиндре С; Cv — давление управления; D — А-реле контроля; Е — ограничитель максимального давления; F — ограничитель минимального давления; G — клапан с тремя ступенями давления; G/P — G/P-переключатель; Н — сопловый выключатель; L — давление в тормозной магистрали; L — камера, соединенная с ТМ; М — реле давления; О — выход в атмосферу; R — давление в запасном резервуаре R; Т — кронштейн клапана; U — U-реле контроля; 101 — корпус; 112 — камера управления А с быстровыпускным клапаном; 190 — R-наполнитель с запорным вентилем; V101.1 — клапан компенсации утечек; V101.2 — впускной клапан; V190.4 — обратный клапан

В заключительном положении торможения клапан также сохраняет давление в рамках заданного перепада давлений. Утечки воздуха с Сv на О на воздухораспределителях KETd компенсируются через ограничитель максимального давления Е из R.

При необходимости производится подпитка R через обратный клапан V190.4 из L. Утечки воздуха с R на С на воздухораспределителях KETd компенсируются из главной поршневой системы. Компенсация утечек воздуха с R на Сv (впускной клапан V101.2) осуществляется через клапан V101.1 на О.

Если давление в тормозной магистрали при быстром торможении опустится ниже соответствующего полному торможению значения, клапан с тремя ступенями давления G перемещается из заключительного положения торможения в верхнее положения торможения, при этом открывается клапан V101.2 (соединение R с Cv). Однако ограничитель максимального давления Е препятствует дальнейшему повышению давления С даже при высоком давлении R. За исключением поддержания давления R из L это не влияет на режим подпитки.

Фаза I отпуска

Фаза I отпуска показана на рис. 8.15.

Рис. 8.15. Фаза I отпуска: А — давление в камере управления А; С — давление в тормозном цилиндре С; Cv — давление управления; D — А-реле контроля; Е — ограничитель максимального давления; F — ограничитель минимального давления; G — клапан с тремя ступенями давления; G/P — G/P-переключатель; Н — сопловый выключатель; L — давление в тормозной магистрали; L — камера, соединенная с ТМ; М — реле давления; О — выход в атмосферу; PL, GL — отпускные сопла; R — давление в запасном резервуаре R; Т 0— кронштейн клапана; U — U-реле контроля; VМ1 — выпускной клапан С-О; V190.3 — клапан отпуска; 101 — корпус; 101.21 — мембранная тарелка; 112 — камера управления А с быстровыпускным клапаном; 190 — R-наполнитель с запорным вентилем; 190.5 — фасонная мембрана; 190.7 — тарелка клапана; 190.11а — сопловое отверстие R; 190.12 — пружина сжатия; 190.14 — диафрагма

Если из положения перекрыши давление в тормозной магистрали повышается, то разность давлений A-L на мембранной тарелке 101.21 снижается, и равновесие системы с тремя ступенями давления заново устанавливается за счет сброса давления С .

Если давление в тормозной магистрали в ходе отпуска поднимается до номинального рабочего давления, то клапан трех давлений выпускает воздух из тормозного цилиндра из G в направлении О.

При дальнейшем снижении давления Cv, когда давление станет ниже минимального давления в тормозном цилиндре — порядка 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), — открывается ограничитель минимального давления F, а при значении Cv, равном 0,035 МПа (0,35 гкс/см2), открывается А-реле контроля (D). Соединение между L и А остается заблокированным сопловым выключателем Н. В результате выравнивание давления А и давления L не происходит.

Одновременно в R-наполнителе снижается усилие закрытия, обеспечиваемое воздействием давления Сv через мембрану 190.14 на тарелку клапана 190.7; возникает взаимодействие усилий за счет разности давлений А и R, действующей на большую площадь поршня (фасонная мембрана 190.5), и усилия пружины сжатия 190.12, воздействующего с давлением Сv на малую поверхность поршня (мембрана 190.14). За счет этого управление раскрытием клапана V190.3 в зависимости от Сv происходит таким образом, что запасной резервуар подпитывается количеством воздуха, необходимым для достижения максимального давления в тормозном цилиндре при последующем торможении.

В зависимости от фактической разности давлений L и R запасной резервуар подпитывается через сопловое отверстие R (190.11а) в процессе всего отпуска.

Таким образом, при отпуске в запасной резервуар подается лишь то количество воздуха из тормозной магистрали, которое обеспечивает неистощимость тормоза. Остаток воздуха способствует быстрому и равномерному подъему давления в ТМ.

Так как клапан V190.3 начинает закрываться при давлении воздуха R, равном 0,42 МПа (4,2 кгс/см2), отпуск ускоряется.

Время срабатывания воздухораспределителя определяется скоростью подъема давления в тормозной магистрали; однако, если L возрастает быстрее, чем возможен сброс Cv через отпускные сопла PL или GL и PL, время срабатывания зависит от сброса давления Cv.

Фаза II отпуска

Фаза II отпуска представлена на рис. 8.16.

Когда давление в тормозной магистрали приближается к 0,483 МПа (4,83 кгс/см2), что соответствует давлению Сv = 0,026 МПа (0,26 кгс/см2), открывается U-реле контроля и актизивирует ускоритель.

Из соплового выключателя Н через клапан VL, выпускается воздух на стороне управляющей втулки. Он перемещается в левое конечное положение, открывает соединение между L и А через А-реле контроля D и фиксирует управляющую втулку 101.37 с фрикционным замыканием. Давление А становится равным давлению L, и пружина сжатия 101.13 перемещает клапан с тремя ступенями давления G в полностью отпущенное положение.

Давления А и L синхронно повышаются до номинального рабочего давления. Когда давление в тормозной магистрали после открытия U-реле контроля снова опускается, восстанавливается первоначальная тормозная чувствительность воздухораспределителя при одновременной активации ускорителя; т.е. в воздухораспределителе возможны только следующие состояния:

- нормальная чувствительность воздухораспределителя — ускоритель активирован (клапан VU открыт);

- абсолютная чувствительность воздухораспределителя — ускоритель не активирован (клапан VU закрыт).

Рис. 8.16. Фаза II отпуска: А — давление в камере управлении А; С — давление в тормозном цилиндре С; Cv — давление управления; D — А-реле контроля; Е — ограничитель максимального давления; F — ограничитель минимального давления; G — клапан с тремя ступенями давления; G/P — G/P-переключатель; Н — сопловый выключатель; К — U-камера; L — давление в тормозной магистрали; L — камера, соединенная с ТМ; М — реле давления; О — выход в атмосферу; R — давление в запасном резервуаре R; В112 — отверстие, соединяющее камеру управления А с А-реле контроля; U — U-реле контроля; VM1 — выпускной клапан С-О; VU — клапан U-реле контроля; V101.1 — клапан компенсации утечек; V101.9 — клапан выпуска давления из запасного резервуара; V190.2 — обратный клапан ТМ; 101 — корпус; 101.13 — пружина сжатия; 101.20 — фасонная мембрана; 101.37 — управляющая втулка; 101.78 — уплотнительное кольцо; 112 — камера управления А с быстровыпускным клапаном; 112.1 — сопло; 190 — R-наполнитель с запорным вентилем; 190.28 — толкатель; 190.31 — вильчатый рычаг; 190.37 — распределительный вал

Другие состояния невозможны, в результате чего предотвращается динамическое истощение камеры управления А, а также опасность бесконтрольного торможения при отпуске.

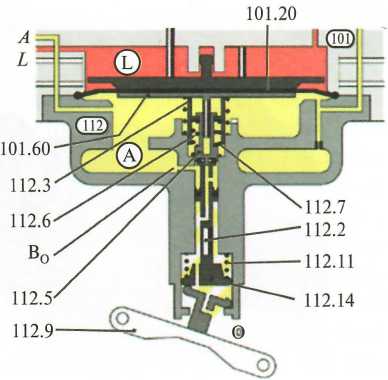

Быстровыпускной клапан

Быстровыпускной клапан обеспечивает как полный автоматический отпуск тормоза, так и выравнивание повышенного давления А с давлением L.

Рис. 8.17. Экстренный отпуск: А — давление в камере управления А; В0 — отверстие снижения давления камеры управления; L — давление в тормозной магистрали; L — камера, соединенная с ТМ; О — выход в атмосферу; 101 — корпус; 101.20 — фасонная мембрана; 101.60 — опорный поршень; 112 — камера управления А с быстровыпускным клапаном; 112.2 — нажимная штанга; 112.3 — втулка; 112.5 — заслонка; 112.6, 112.7, 112.11 — пружины сжатия; 112.9 — рычаг; 112.14 — прижим

Тормоз отпускается, если слегка потянуть за рычаг 112.9 (рис. 8.17) быстровыпускного клапана. За счет этого прижим 112.14 отводится в сторону, нажимная штанга 112.2 перемещается, преодолевая усилие пружины сжатия 112.11, и заслонка 112.5 вместе с пружиной сжатия 112.6 и втулкой 112.3 поднимается. После этого воздух поступает через отверстие В0 под заслонку 112.5, в результате чего она и втулка 112.3 при помощи пружины 112.7 удерживаются в самом верхнем положении.

После того как будет отпущен рычаг 112.9, прижим 112.14 и рычаг возвратятся в исходное положение.

Воздух из камеры управления А выходит через воздухоотводное отверстие В0. За счет этого клапан трех давлений G перемещается вниз в положение отпуска, и давление Cv, или С на воздухораспределителях без реле давления, сбрасывается через клапан V101 j и отпускное сопло в сопловой крышке А.

При отсутствии давления в тормозной магистрали заслонка 112.5 остается в своем верхнем положении и воздух из камеры управления А полностью удаляется.

При повторном наполнении сначала возрастает давление L и подает через фасонную мембрану 101.20 и опорный поршень 101.60 заслонку 112.5 в заключительное положение, запирая тем самым соединение В0-0.

Для устранения перегрузок задействуется также рычаг 112.9. Через отверстие В0 воздух из камеры управления А удаляется до тех пор, пока давление L через фасонную мембрану 101.20 и опорный поршень 101.60 не подаст заслонку 112.5 через отверстие В0 вниз, заперев тем самым соединение В0-O.

Давление А теперь воздействует на заслонку сверху и перемещает ее в заключительное положение. Кинематическая связь с опорным поршнем теперь отсутствует.