Следование электропоезда «Ласточка» со вспомогательным локомотивом

Для перемещения электропоезда в холодном состоянии, а также для оказания помощи должны выделяться локомотивы, оборудованные системой осушки сжатого воздуха и имеющие рукав напорной магистрали. В исключительных случаях по согласованию с эксплуатирующей организацией для оказания помощи может быть выделен локомотив грузового или маневрового движения, не имеющий подобной системы. С таким локомотивом поезд может быть доведен до ближайшей станции, где должна быть произведена замена на специально оборудованный для этих целей локомотив. Скорость следования сплотки как с обесточенными, так и с включенными вспомогательными цепями должна составлять не более 100 км/ч.

Буксировка электропоезда «Ласточка» с погашенной аккумуляторной батареей

При необходимости перемещения электропоезда «Ласточка» с выключенной АБ вспомогательным локомотивом необходимо действовать в следующем порядке.

- Закрепить электропоезд от самопроизвольного ухода стояночным пружинным тормозом или тормозными башмаками (в зависимости от ситуации).

- Опустить токоприемники, деактивировать пульт управления, выключить аккумуляторную батарею. Для этого в кабине машиниста следует установить переключатель S01 «Аккумуляторная батарея» в положение «ВЫКЛ.», затем произвести отключение линии «АБ напрямую» поворотом переключателя S03 «АЛ НАПР.» комбинированным ключом по часовой стрелке.

- Снять защитный кожух с автосцепки и установить адаптер автосцепного устройства, который находится в подвагонном контейнере вагона D (+500).

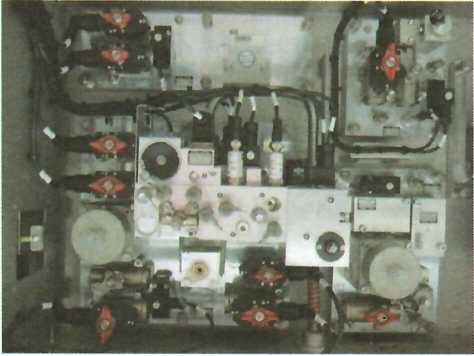

- В тормозном контейнере каждого вагона необходимо произвести следующие переключения пневматических кранов:

- отключение прямодействующего тормоза В51.04;

- отключение стояночного пружинного тормоза В53.01 и В 53.02;

- ограничение давления в ТЦ по причине отсутствия противоюзной защиты B51.11.

Если прицепляемый локомотив будет с ТМ и НМ, то можно в тормозном контейнере осуществить отключение стояночного пружинного тормоза путем поворота комбинированного ключа вправо (кратковременно). В зимний период при примерзании аварийных тросов отпуска стояночного пружинного тормоза данную процедуру нужно проводить обязательно, в противном случае невозможно будет растормозить состав и колесная пара будет заторможена, что может привести к ее повреждению.

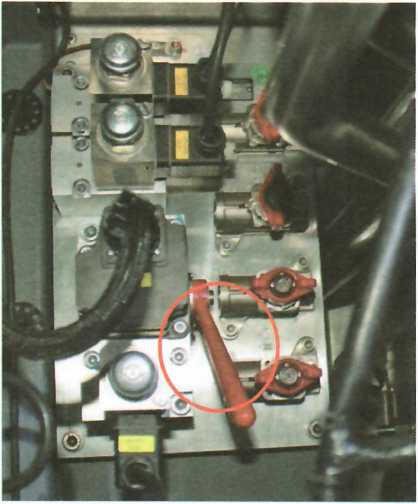

В штатном режиме в тормозном контейнере все «барашки» кранов расположены горизонтально, кроме «барашка» крана B51.11 «Переключение на низкое давление в ТЦ»: он расположен вертикально (рис. 10.13).

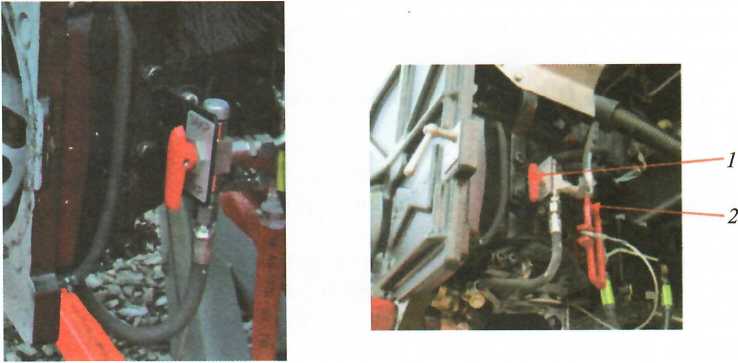

- Произвести отключение стояночного пружинного тормоза аварийным отпускным тросом на всех вагонах с двух сторон. После отпуска СПТ аварийный трос необходимо вернуть в первоначальное положение и зафиксировать шплинтом с предохранительной скобой. При отключенном СПТ на боковых сигнализаторах состояния тормозов (блинкерах) появится черная горизонтальная полоса на красном фоне.

Рис. 10.13. Нормальное положение рукояток кранов в тормозном контейнере

- Произвести механическую блокировку всех наружных дверей со стороны пассажирского салона при помощи комбинированного ключа.

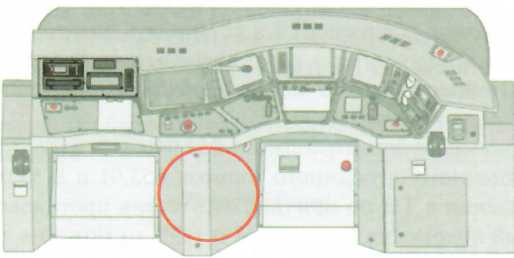

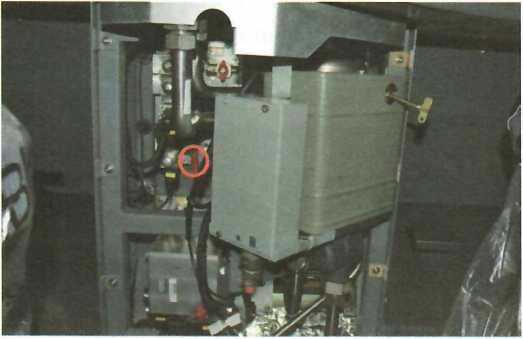

- Для обеспечения возможности зарядки тормозной магистрали поезда необходимо в обеих кабинах управления произвести переключение крана быстродействующего клапана SIFAB40.02. Кран находится в средней части пульта машиниста (рис. 10.14 и рис. 10.15). В открытом состоянии клапана В40.02 (верхнее положение ручки) происходит выход воздуха из ТМ в атмосферу под кабиной машиниста в головном и хвостовом вагонах, ручку следует перевести вниз (рис. 10.16).

Рис. 10.14. Расположение крана быстродействующего клапана SIFA В40.02

Рис. 10.15. Внешний вид крана быстродействующего клапана SIFA В40.02

Рис. 10.16. Нижнее положение ручки крана быстродействующего клапана SIFA В40.02

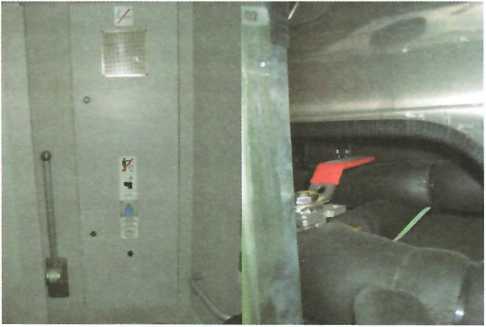

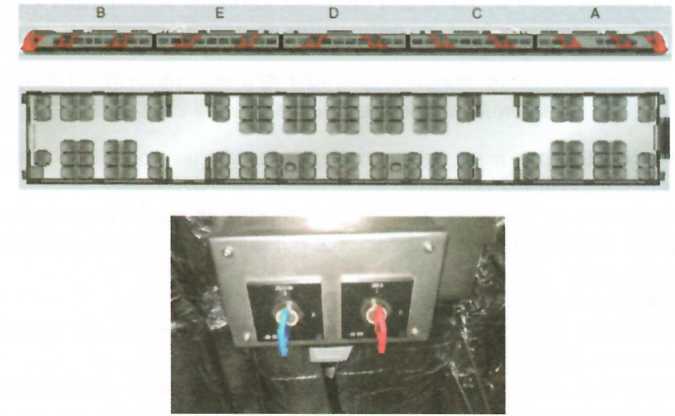

- Для обеспечения возможности следования в одномагистральном режиме (когда с локомотивом соединена только ТМ) с питанием НМ от ТМ необходимо открыть кран холодной перегонки В12 (прим. редакции – смонтирован с обратным клапаном) в подвагонном контейнере вагона D (+500) (рис. 10.17).

Рис. 10.17. Кран холодной перегонки В12

- Для обеспечения возможности следования в одномагистральном режиме без питания НМ и ТМ (НМ повреждена) следует перекрыть разобщительные краны к ЭПК в обеих кабинах машиниста (рис. 10.18). Данные краны находятся в средней части пульта машиниста, внизу. Если ручка крана располагается вдоль трубы, это говорит о том, что кран открыт, и необходимо поставить ручку перпендикулярно трубе.

Рис. 10.18. Разобщительные краны ЭПК

После прицепки локомотива следует соединить магистрали и в первую очередь открыть краны к НМ, а затем зарядить ТМ. По истечении примерно 5 мин (для зарядки камеры А воздухораспределителя) нужно проверить тормоза на поезде. Машинист вспомогательного локомотива осуществляет разрядку тормозной магистрали на 0,5—0,7 атм. Локомотивная бригада электропоезда «Ласточка» по манометрам в голове и хвосте, а также по блинкерам (рис. 10.19) контролирует срабатывание пневматического тормоза на вагонах, после чего машинист электропоезда дает команду машинисту вспомогательного локомотива на отпуск. Машинист вспомогательного локомотива производит отпуск, который необходимо осуществлять только посредством второго положения крана машиниста (уел. № 394, 395) для предотвращения перезарядки ТМ и прихватывания тормозов. Затем следует убедиться по манометрам и блинкерам в отпуске тормозов и убрать тормозные башмаки, если они были уложены.

Рис. 10.19. Блинкеры состояния тормозов

После проведения сокращенного опробования тормозов машинист электропоезда «Ласточка» делает запись в журнале формы ТУ-152 вспомогательного локомотива следующего содержания:

- дата, время, место проверки тормозов (станция, перегон);

- сокращенное опробование тормозов проведено;

- вес поезда (вместе с локомотивом), нажатие в поезде на 100 т.с.;

- хвостовой вагон №…, вид торможения (ПТ);

- давление в тормозной магистрали отрегулировано на …;

- давление в напорной магистрали отрегулировано на … .

Данная запись заверяется подписями машинистов вспомогательного локомотива и машиниста электропоезда «Ласточка».

В случае оказания помощи сдвоенному поезду разрешается буксировка на одном адаптере двух пятивагонных составов.

При следовании со вспомогательным локомотивом и обесточенными вспомогательными цепями необходимо руководствоваться инструкцией «О порядке пересылки электропоездов производства компании «Сименс» по путям ОАО «РЖД» № 441р от 02.03.2012 г. Машинист электропоезда «Ласточка» должен присутствовать в головной кабине вспомогательного локомотива, при этом его помощнику следует находиться в электропоезде «Ласточка» и контролировать его состояние в движении.

В случае когда «Ласточка» отправляется с локомотивной тягой с начальной станции или станции, имеющей ПТО вагонов, опробование тормозов в составе поезда производится бригадой осмотрщиков ПТО совместно с локомотивной бригадой, которая должна предоставить работникам ПТО данные для заполнения справки формы ВУ-45. Разрешается отправление электропоезда «Ласточка» с начальной станции и без справки формы ВУ-45. В таком случае все данные из справки должны быть отражены в журнале формы ТУ-152 вспомогательного локомотива.

Данные для расчета тормозного нажатия:

- вес пятивагонного электропоезда «Ласточка»: порожнего — 268 т, с пассажирами – 311,7 т;

- суммарное нажатие не менее 100 тс на 100 т веса поезда при пневматическом экстренном торможении;

- расчетное тормозное нажатие на одну ось — 19 тс;

- при переводе пневматической сети поезда в транспортировочное положение тормозной коэффициент принимается равным 0,33.

После проверки тормозов нужно проверить состав на свободность вращения колесных пар, для чего следует протащить его мимо помощника машиниста. В пути следования необходимо после проверки тормозов на эффективность пройти по составу и прослушать его на предмет прихватывания тормозов.

Следование со вспомогательным локомотивом при включенной аккумуляторной батарее

Данный режим применяется в случае наличия воздуха в электропоезде «Ласточка» и перемещении его на короткие расстояния. В частности, таким образом можно произвести мойку состава.

Машинист электропоезда «Ласточка» после присоединения локомотива магистрали не соединяет. Он активирует кабину управления, заряжает ТМ, отпускает стояночный пружинный тормоз, в шкафу за кабиной машиниста отключает автомат JD-F03 «БЛОК», чтобы исключить срабатывание «КОН» по скатыванию (автоматическое срабатывание тормозов в случае самопроизвольного движения, т.е. без перемещения ручки контроллера в тяговое положение). На третичной панели следует включить «Аварийное движение» для отпуска удерживающих тормозов поезда на стоянке. После этого поезд готов к перемещению.

В данных условиях передвижения необходима устойчивая связь с машинистом вспомогательного локомотива, скорость передвижения должна составлять не более 5 км/ч, хотя машинист электропоезда «Ласточка» может управлять тормозами посредством пневматического крана, выполняя при необходимости регулировочные торможения.

Действия локомотивной бригады в случае неисправности электрической части сцепных устройств «Ласточки»

В случае невозможности объединения электрической части электропоездов по причине отказа электрических разъемов сцепных устройств (выявленного в процессе сцепки) в целях обеспечения следования в сдвоенном режиме необходимо действовать в следующем порядке:

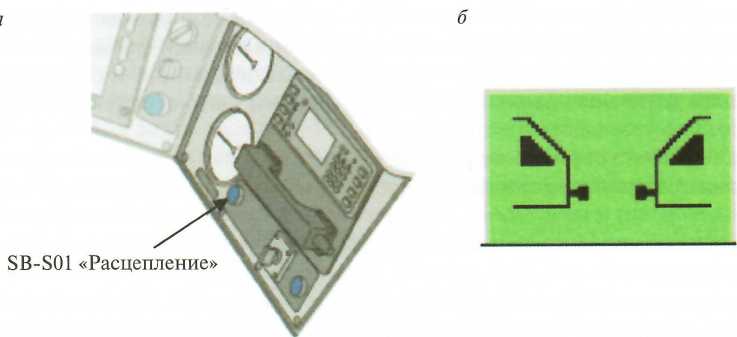

- Произвести расцепление поездов путем нажатия кнопочного выключателя SB-S01 «Расцепление» на активированном пульте кабины управления в одной из смежных кабин в месте сцепления электропоездов (рис. 10.20). В исключительных случаях процедуру расцепления можно осуществить посредством оттяжки рукоятки аварийного устройства на головной части сцепного устройства одного из электропоездов (рис. 10.21).

- На автосцепках обоих поездов перевести пневматический кран управления подвижной электрической частью сцепного устройства в положение «Закрыто», чтобы исключить выдвижение электрической сцепки при повторном соединении.

Рис. 10.20. Расположение (а) и внешний вид (б) кнопочного выключателя SB-S01

Рис. 10.21. Аварийное устройство расцепления: 1 — пневматический кран; 2 — аварийный трос

- В смежных кабинах управления (обоих поездов) в шкафу +215.А или +215.В (служебный тамбур со стороны машиниста) с автоматическими выключателями выключить автоматы SB-F01 «Управление сцепкой». Произвести повторное сцепление.

- В смежной кабине в шкафу +215.А или +215.В (служебный тамбур со стороны машиниста) ведомого электропоезда выключить АЗВ JD-F03 «БЛОК» и перевести шунтирующий переключатель JD-S21 «БЛОК» в положение «Выкл.» (находится на третичной панели в кабине машиниста).

- В смежной кабине ведомого электропоезда (в средней части пульта в районе разобщительных кранов ЭПК-150) отсоединить электрический разъем RA-Q05-02/X1 от ЭМВ 02 модуля В70 для блокирования давления управления АВ к релейному клапану RH.

- Активировав головную кабину управления ведущего электропоезда, проконтролировать зарядку тормозной магистрали ведомого электропоезда и произвести сокращенное опробование тормозов путем перевода крана В32 в положение «ПСТ» с контролем срабатывания тормозов на ведомом электропоезде по манометру хвостовой кабины.

- Перед началом движения машинисту ведомого электропоезда следует перевести переключатель направления движения в положение «Вперед» и ожидать команды по радиосвязи от машиниста ведущего электропоезда для синхронного приведения в движение обоих электропоездов.

Управление тормозами сдвоенного поезда необходимо производить из ведущего электропоезда исключительно посредством пневматического крана В32.

Управление тягой ведомого электропоезда должно осуществляться по команде машиниста ведущего электропоезда, согласующего действия с машинистом ведомого электропоезда по радиосвязи.

Скорость следования сдвоенного электропоезда в данном режиме не ограничивается.

Действия локомотивной бригады в случае нарушения работы главных компрессоров и их элементов

В случае падения давления в питательной магистрали поезда в пути следования ниже 0,85 МПа и выявления нарушения штатного алгоритма управления главных компрессоров на вагоне D (+500) следует действовать следующим образом:

- при падении давления в ПМ ниже 0,65 МПа незамедлительно остановить поезд служебным торможением и произвести его закрепление от самопроизвольного ухода;

- при величине давления менее 0,85 МПа, но более 0,65 МПа посредством входа в подменю ИЧМ «Состояние тормозов» осуществить принудительное включение главных компрессоров в ручном режиме;

- при переходе на ручное управление главными компрессорами постоянно контролировать величину давления в ПМ (оно должно быть не выше 1,0 и не ниже 0,85 МПа) посредством клавиш на ИЧМ. Не рекомендуется допускать повышение давления в ПМ до значения более 1,1 МПа;

- в случае разрядки ПМ, выявления интенсивной утечки воздуха по причине срабатывания предохранительных клапанов главных компрессоров на остановке отключить неисправный модуль посредством перекрытия разобщительного крана А 16/1 или А 16/2 в подвагонном контейнере вагона D (+500).

Действия при неисправности высоковольтного оборудования и ошибок в программном обеспечении

Штатная конфигурация подъема токоприемников при питании от контактной сети 25 кВ переменного тока в режиме одиночной тяги — передний или задний токоприемники по ходу движения. В сдвоенном режиме — второй и четвертый либо первый и третий по ходу движения. Все остальные конфигурации подъема токоприемников на сдвоенном поезде запрещаются.

При возникновении ошибок 21346 или 21446, определенных системой диагностики, необходимо произвести следующие действия:

- ) опустить токоприемники;

- ) заблокировать токоприемник, ГВ, БУП1 и БУП2 на вагоне, с которого пришло сообщение (по третьей цифре в коде ошибки определяется вагон, например, если 21346, то вагон № 3);

- ) поднять токоприемник на исправном вагоне, восстановить ГВ и продолжить движение с 50 % тяги.

При следовании в сдвоенном режиме необходимо выполнить смену конфигурации токоприемников.

Большинство ошибок в работе ГВ на переменном токе возникают из-за сбоев в работе БУП. В этом случае следует действовать в таком порядке:

- ) остановиться в удобном месте (желательно на станции);

- ) выключить БВ/ГВ;

- ) выполнить алгоритм перезагрузки ПО поезда тремя кнопками (одновременно нажать на пульте кнопки «Отключить БВ/ГВ», «Блокировка движения», «Расцепление на 5 секунд»);

- ) поднять токоприемники и включить БВ/ГВ.

Если действия не дали положительного результата, то нужно заблокировать БУШ, БУП2 на вагоне с неисправным оборудованием (см. диагностические сообщения), заблокировать разъединитель (АС или DC в зависимости от рода тока), заблокировать ГВ/БВ на том же вагоне, где заблокированы БУШ или БУП2, произвести активацию поезда.

Если действия опять не дали результата, то заблокировать незаблокированную секцию, а заблокированную разблокировать, поднять токоприемники, активировать поезд.

Ограничения при эксплуатации поезда

При обслуживании поезда могут возникать различные неисправности, которые вызывают автоматические ограничения скорости. Кроме того, ограничения могут быть предусмотрены заводом-изготовителем (возможно изменение или дополнение ограничений при вводе нового программного обеспечения поезда).

Ниже приведены ситуации, в которых появляются соответствующие ограничения:

- движение «Аварийный ход» — автоматическое ограничение скорости до 100 км/ч (пока скорость не упадет до значения менее 98 км/ч, тяги не будет);

- движение с отключенными пневморессорами (не имеет значения, сколько пневморессор отключено) — ограничение скорости, установленное заводом-изготовителем, до 120 км/ч (отключение производится краном В50.07 в тормозном контейнере и открытием крана для выхода воздуха из системы на каждой тележке);

- буксировка электропоезда локомотивом с включенными или обесточенными вспомогательными цепями — ограничение скорости до 100 км/ч;

- кроме того, системой управления поездом предусмотрено наложение скоростных ограничений при нагреве и перегреве буксового узла. Если на левом мониторе после нажатия кнопки «Буксы» отображается крестик на зеленом фоне, температура нагрева буксового узла составляет менее 100 °С (это считается рабочей температурой); если крестик на оранжевом фоне — нагрев свыше 100 °С, сохраняется установленная скорость движения до конечной станции (данное сообщение является предупреждающим и говорит нам о возможном начале нагрева буксы); если крестик на желтом фоне — нагрев свыше 120 °С, также сохраняется установленная скорость движения до конечной станции, но поезд необходимо направить на внеочередное техническое обслуживание); если крестик на красном фоне — перегрев свыше 140 °С или разница в температуре более 65 °С по отношению к соседним буксам, скорость движения ограничивается до 40 км/ч до ближайшей станции.

В случае если при ручном измерении температуры с помощью инфракрасного термометра выявлено ложное срабатывание датчика нагрева букс или его неисправность (механическое повреждение), необходимо заблокировать его на интерфейсе. Скорость движения с заблокированным датчиком ограничивается до 140 км/ч.

Эксплуатация поезда в зимних условиях

Запрещается эксплуатация электропоезда «Ласточка» при температурах ниже —40 °С. При температуре окружающего воздуха ниже —25 °С поезд должен стоять в цеху, будучи подключенным к источнику внешнего питания или к контактной сети.

При эксплуатации поездов «Ласточка» в зимнее время необходимо присутствие отопителя, контролирующего заведенное состояние поезда во избежание разряда его аккумуляторной батареи и в целях поддержания в салонах заданной температуры. При выключении поезда в зимний период есть вероятность промерзания баков с водой, а также замерзания мониторов в кабине машиниста, что не позволяет завести поезд.

В пути следования необходимо наблюдать за состоянием контактной сети. В случае ее обледенения или сильного искрения следует немедленно докладывать службе ЭЧ и ДСП (ДНЦ). По возможности нужно ограничить потребляемый ток (при постоянном токе), при принятии на пути, где контактный провод один (на малодеятельных участках), необходимо подъезжать как можно ближе к сигналу светофора либо по возможности потянуться, пока не откроется сигнал. Данная процедура необходима для возможного трогания с места (в случае остановки), так как ПСН поезда очень чувствительны и любая просадка напряжения менее 2,5 кВ приводит к их отключению. Если поезд все-таки остановлен и его невозможно стронуть с места из-за отключения ПСНов, в момент трогания следует:

- ) отключить БВ/ГВ;

- ) принудительно отключить крышевой разъединитель (для предотвращения возможности питания одной секции от другой;

- ) заблокировать БВ/ГВ на первой по ходу секции;

- ) поднять оба токоприемника и завести заднюю секцию.

Первый по ходу токоприемник играет роль скребка. Не давая больших тяговых усилий (примерно 5—10 %), нужно постепенно разгонять поезд. При выходе из обледенения следует собрать штатную силовую схему.

Если данный способ не помогает тронуться с места, особенно после отстоя, то по возможности через ДСП нужно запросить локомотив, чтобы потаскать поезд в пределах пути для очистки контактного провода либо чтобы вытащить состав на пути, где лед уже сбит.

При торможении обязательно применять пропорциональный режим с целью исключить большие нагрузки на лыжи токоприемников. При сильном снеге при длительных стоянках рекомендуется по прибытии включить аварийное движение и около 5 мин постоять на стояночных тормозах. Затем выключить аварийное движение и выключить стояночные тормоза. Необходимо также по возможности поперетормаживать состав и проверить ход поезда посредством трогания с места на пару метров. Данные процедуры необходимы, чтобы исключить примерзание тормозных колодок к дискам. Если они все-таки примерзли, необходимо несколько раз произвести полное служебное торможение, затем дать максимально возможное тяговое усилие для срыва с места. Если сорвать с места не удалось, следует реверс поставить назад и снова дать максимально возможное усилие тяги. Если результат не достигнут, то для срыва с места необходимо запросить локомотив.

Использование в аварийных и нештатных ситуациях системы видеонаблюдения

Монитор внешнего и внутреннего видеонаблюдения за состоянием электропоезда «Ласточка» активируется локомотивной бригадой путем нажатия пальцем на экран, затем на экране необходимо нажать значок в виде галочки.

При ведении поезда локомотивная бригада должна активировать камеры внешнего наблюдения в следующих ситуациях:

- при прохождении поездом кривых участков пути;

- при прохождении хвостовой части встречного поезда;

- при проследовании переездов, мест производства путевых работ;

- при проследовании негабаритных мест;

- при посадке и высадке пассажиров.

Камеры внутреннего видеонаблюдения включается в следующих случаях:

- при активации кнопки «Стоп-кран» в соответствующем вагоне;

- при получении информации о нарушении правопорядка в электропоезде;

- при получении информации о пожаре или задымлении в электропоезде;

- при задержке отправления поезда или отсутствии контроля закрытия дверей в определенном вагоне.

При вызове пассажирами в вагон локомотивной бригады, внутренние камеры в данном вагоне включаются автоматически. Также автоматически включаются камеры при нажатии кнопки «SOS» в туалете.

Действия в случае необходимости дренажирования туалетов

В случае необходимости транспортирования электропоезда «Ласточка» зимой с полными баками воды на длительные расстояния следует слить воду из баков и труб. Воду разрешается не сливать при температуре до —10 °С и транспортировании в течение не более 10 часов, так как баки утеплены. При более низких температурах необходимо проделать следующие операции.

Рис. 10.22. Панель управления санузлом

При наличии давления в ПМ более 6 атм:

- открыть шкаф с зеркалом, находящийся в туалетной комнате (рис. 10.22) — перевести тумблер дренажирования в положение «0»;

- на основной плате управления туалетом произвести включение тумблера дренажа, при этом активируется функция опустошения бака для свежей воды с кодом «87» на информационном дисплее. В результате опустошения бака с чистой водой на информационном дисплее высвечивается код «11», что говорит о пустом баке и о том, что система переходит в режим продувки (рис. 10.23). По окончании полного цикла продувки водоснабжения код «87» начинает мигать, что означает завершение полного цикла дренажирования;

Рис. 10.23. Информационный дисплей водоснабжения

Все действия по дренажированию следует производить при включенных ПСН и давлении в ПМ не ниже 6 атм.

В случае отсутствия воздуха дренажирование осуществляется посредством открытия сливного крана, имеющего три положения, путем перевода рукоятки по часовой стрелке до упора. Кран расположен в туалетной комнате за дверцей, находящейся над унитазом (рис. 10.24). В данном случае произойдет слив воды только из баков, а в трубах системы вода останется, поэтому при малейшей возможности завести состав необходимо прокачать систему вышеуказанным способом.

Рис. 10.24. Сливной кран

Заземление при необходимости проведения работ на крыше

В случае необходимости проведения работ на крыше электропоезда, следует провести процедуру заземления в следующем порядке:

- ) осуществить отключение аппаратов защиты с опусканием токоприемников, визуально убедится в их опускании;

- ) открыть внутреннее потолочное пространство в вагоне С (+300) в районе первого тамбура (рис. 10.25);

- ) перевести ключ замкового выключателя синего цвета 3/25 кВ в положение «0», после чего осуществить изъятие ключа и его установку в свободное гнездо заземлителя постоянного тока, расположенного в том же потолочном пространстве;

- ) перевести рукоятку заземлителя в положение «Заземлено» и изъять ключ желтого цвета;

- ) установить ключ желтого цвета в свободное гнездо заземлителя переменного тока, находящегося в потолочном пространстве вагона С (+300) в торце слева, перевести за-землитель в положение «Заземлено», после чего изъять ключ зеленого цвета;

- ) установить ключ зеленого цвета в свободное гнездо заземлителя постоянного тока, расположенного в потолочном пространстве вагона Е (+400) в районе двери 1П. Перевести заземлитель в положение «Заземлено» и изъять ключ черного цвета.

- ) установить ключ черного цвета в свободное гнездо заземлителя переменного тока, находящегося в потолочном пространстве вагона Е (+400) в торце слева, перевести заземлитель в положение «Заземлено», затем изъять ключ белого цвета (рис. 10.26).

Рис. 10.25. Вид потолочного пространства

Рис. 10.26. Заземлитель

Отключение заземления производится в обратной последовательности.

С белым ключом необходимо направиться под вагон D (+500), где следует открыть ящик с ключами (см. рис. 10.1), вставить белый ключ в замковое гнездо и взять нужные ключи как для ящиков с 380 В, так и для силовых ящиков. Концепция ключей позволяет избежать ошибочного поднятия токоприемников при отсутствии какого-либо ключа.

Действия локомотивной бригады при постановке электропоезда на отстой, прибытии на конечную станцию

При постановке электропоезда на отстой, прибытии на конечную станцию необходимо действовать следующим образом:

- ) осмотреть вагоны на предмет наличия посторонних лиц и подозрительных посторонних предметов. Категорически запрещается оставлять в составе, поставленном на отстой, посторонних лиц;

- ) механически заблокировать все автоматические двери;

- ) при обнаружении подозрительных посторонних предметов, не прикасаясь к ним, немедленно доложить ДСП;

- ) при обнаружении забытых вещей вызвать наряд полиции. В случае если локомотивной бригадой будет установлено явное отсутствие в них угрозы для жизни, составить акт произвольной формы и передать сотрудникам полиции.

Действия локомотивной бригады при совершении террористического акта

При получении сообщения о совершаемом террористическом акте машинист немедленно должен привести в действие тревожную кнопку системы «Купол», сразу же поставить в известность ДСП ближайшей станции, поездного диспетчера для вызова бригады скорой помощи и сотрудников полиции. Если электропоезд не имеет значительных повреждений и способен самостоятельно продолжать движение, машинист, руководствуясь указаниями ДНЦ участка, должен доставить пострадавших до ближайшей крупной станции, где имеется возможность оперативного подъезда машин скорой помощи.

В случае проникновения террористов в кабину управления и угрожающих действий с их стороны любым способом необходимо попытаться сообщить о случившемся ДСП ближайшей станции или поездному диспетчеру, немедленно привести в действие тревожную кнопку системы «Купол». Машинист должен постараться убедить террористов не вмешиваться в управление поездом. Ему следует руководствоваться указаниями ДНЦ и, сохраняя спокойствие, выполнять требования террористов, не угрожающие безопасному вождению поезда.