Принцип действия воздухораспределителя KETdSo-EAE

Зарядка при отсутствии сжатого воздуха

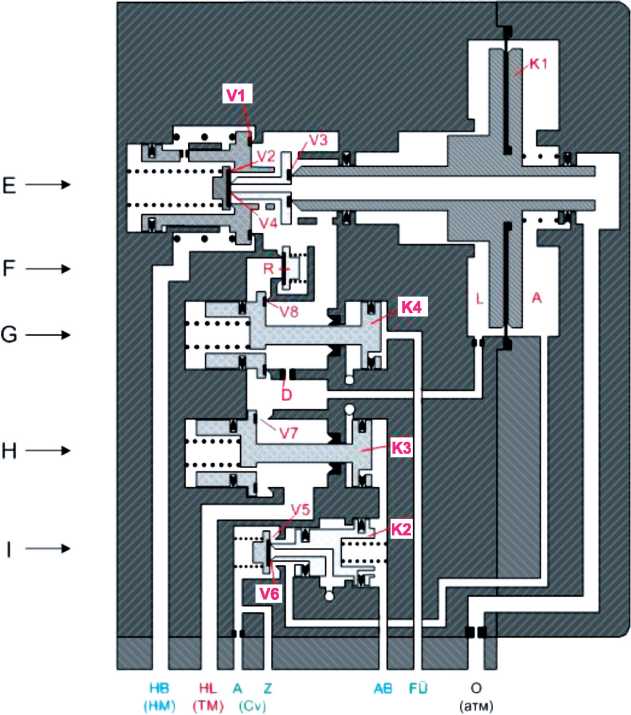

Давление во всех камерах воздухораспределителя отсутствует. Под действием пружины сжатия трехходовой клапан G отводится в нижнее положение (рис. 6.22). Тарелка клапана 1 прилегает к корпусу. Впускной клапан 2 (R-Cv) закрыт, а выпускной клапан 3 (Cv-O) открыт. Диафрагма 4 прижимается пружиной 5 к толкателям 6, опирающимся на тарелку клапана 1. Ускорительный клапан 7, под действием пружины сжатия герметично прижат к тарелке трехходового клапана 1 и таким образом отсоединяет L от атмосферы. Пружина сжатия прижимает сопловый выключатель H к седлу клапана VH и отсоединяет L от A. Ограничитель минимального давления F и ограничитель максимального давления E открыты.

Рис. 6.22. Воздухораспределитель KETdSo-EAE: 1 — тарелка клапана; 2 — впускной клапан; 3 — выпускной клапан; 4 — диафрагма; 5 — прижимная пружина; 6 — толкатель; 7 — ускорительный клапан; 8 — толкатель; 9 — сопло; 10 — фасонная мембрана; 11 — опорный поршень; 12 — дросселированное сопло; 13 — пружина сжатия; 14 — сопловое отверстие; 15 — пневматический клапан; 16 — пружина сжатия; 17 — сопловое отверстие; 18 — пневматический клапан; 19 — электромагнитный клапан; 20 — форсунка; 21 — поршень; 22 — пружина сжатия; L, R, Cv — управляющее давление; U — реле контроля; G — трехходовой клапан; H — сопловый выключатель; D — реле контроля; F — ограничитель минимального давления, E — ограничитель максимального давления

Наполнение воздухораспределителя

Когда давление L повышается до рабочего давления, наполняется камера над диафрагмой 4. При давлении 2,2 атм, открывается сопловый выключатель H, и толкатель 8 фиксирует ускорительный клапан 7. Через сопло 9 сжатый воздух из L поступает в камеру управления A. Давление L прижимает диафрагму 4 вниз к фасонной мембране 10 с опорным поршнем 11. Камера управления A наполняется с дросселированием через сопло 12. Воздух R поступает без дросселирования через ограничитель минимального давления F к выпускному клапану 2 (R-Cv). Воздух R поступает также через открытый ограничитель максимального давления E к тормозным соплам. Ограничитель максимального давления закрывается, когда давление R достигнет заданного максимального значения в тормозном цилиндре, и запирает тем самым соединение R в ограничителе максимального давления с тормозными соплами. Через тормозные сопла на ограничитель максимального давления по-прежнему воздействует давление R.

Конечное положение наполнения

При достижении номинального рабочего давления в камерах L, R и A воздухораспределитель находится в конечном положении наполнения. Диафрагма 4 сопротивляется усилию пружины сжатия 5, подпираемая толкателем 6, тарелкой клапана 1 и тарелкой клапана Cv с помощью пружины сжатия 13.

Теперь воздухораспределитель готов к торможению в режиме своей нормальной чувствительности. В конечном положении наполнения воздухораспределитель сохраняет давление относительно R и A.

Фаза торможения I

При снижении давления L в режиме служебного торможения срабатывание тормоза определяется максимальным самовыравниванием L—A через сопло 9. Когда давление L упадет настолько, что разность давлений между L и A на мембранной тарелке 4 будет достаточно велика, тарелка клапана 1 поднимется толкателями 6; ускорительный клапан 7 вследствие фиксации сопловым выключателем H с фрикционным замыканием не может следовать за тарелкой клапана 1, за счет чего открывается клапан 15 и L через впускное отверстие U-реле контроля соединяется с U-камерой.

За счет дросселирования камеры L в воздухораспределителе по отношению к тормозной магистрали через сопловое отверстие L 14 воздух L расширяется и создает повышенную разность давлений L—A на мембранной тарелке 4; трехходовой клапан G ускоренно перемещается в верхнее положение торможения.

При открытии клапана 15 (L—K) создается давление, действующее сзади на сопловый выключатель H, в результате чего под действием пружины сжатия 16 сопловый выключатель перемещается в запертое положение L—A (клапан Н закрыт). Тем самым воздухораспределитель из режима нормальной чувствительности переключается на абсолютную чувствительность; управляющее давление A сохраняется.

За счет поступления воздуха L через ускорительный клапан 7 в U-камеру на ускорительном клапане образуется давление подпора, удерживающее его до закрытия U-реле во впускном положении, хотя фрикционное соединение уже не действует. Через открытый впускной клапан 2 и вначале открытый ограничитель минимального давления F создается давление Cv.

Фаза торможения II

Как только перепад давлений между тормозной магистралью и камерой L уменьшится до значения, соответствующего стационарному потоку, трехходовой клапан G переместится из верхнего в нижнее положение торможения. Перепад давлений на сопловом отверстии L 14 возникает из-за того, что воздух из L-камеры в клапане выходит через ускорительный клапан 7, клапан U-реле.

Давление Cv при значении 0,35 атм закрывает A-реле контроля D; в результате обеспечивается двойное отсоединение A от L. Запертое положение соплового выключателя H обеспечивается соединением Z. При давлении 0,26 атм в камере управления Cv U-реле контроля через сопло 17 с задержкой по времени происходит закрытие клапан U и заканчивается процесс ускорения. Возможные утечки в клапане U компенсируются за счет L.

Теперь ускорительный клапан 7 быстро перемещается в конечное положение торможения вслед за тарелкой клапана 1. При давлении Cv порядка 0,7 атм закрывается ограничитель минимального давления F, и дальнейший рост давления Cv происходит исключительно через тормозные сопла в соответствии с дальнейшим снижением давления в тормозной магистрали. При этом ограничитель максимального давления E открывает соединение запасного резервуара с тормозными соплами в соответствии с необходимым количеством воздуха для подъема давления Cv.

Скорость подъема давления Cv определяется, с одной стороны, скоростью снижения давления L в тормозной магистрали, а с другой стороны — тормозными соплами.

Положение перекрыши

При достижении состояния равновесия L/Cv трехходовой клапан G перемещается в заключительное положение торможения. В результате прерываются соединения R—Cv, Cv—атмосфера, а также R—C и C—атмосфера в реле давления.

Любое последующее снижение давления в тормозной магистрали (до минимального значения 1,5 атм — полное торможение) ведет к повышению давления Cv. Чувствительность является абсолютной, так как соединение L—A прервано. Вследствие этого клапан чувствителен даже к небольшим и медленным изменениям давления в тормозной магистрали. В заключительном положении торможения клапан также сохраняет давление в рамках заданного перепада давлений. Утечки воздуха из Cv в атмосферу у воздухораспределителей KE0d и KETd компенсируются через ограничитель максимального давления E из R.

Если давление в тормозной магистрали при торможении опускается ниже соответствующего полному торможению значения, трехходовой клапан G перемещается из заключительного в верхнее положение торможения, при этом открывается клапан 2 (соединение R с Cv). Ограничитель максимального давления E, однако, препятствует дальнейшему повышению давления C даже при высоком давлении R. За исключением поддержания давления R из L это не влияет на режим подпитки.

Фаза отпуска I

Если из положения перекрыши давление в тормозной магистрали повышается, то разность давлений A—L на диафрагме 4 снижается и равновесие системы заново устанавливается за счет сброса давления Cv. Воздух из тормозного цилиндра удаляется через трехходовой клапан G в направлении атмосферы.

При дальнейшем снижении давления Cv, когда оно станет ниже минимального давления в тормозном цилиндре (порядка 0,7 атм) открывается ограничитель минимального давления F, а при значении Cv = 0,35 атм открывается A-реле контроля D. Соединение между L и A, однако, остается прерванным сопловым выключателем H. В результате выравнивание давления A и давления L не происходит.

Время срабатывания воздухораспределителя определяется скоростью подъема давления в тормозной магистрали, но если L возрастает быстрее, чем возможен сброс Cv через отпускные сопла, то время срабатывания зависит от сброса давления Cv.

Фаза отпуска II

Когда давление в тормозной магистрали приблизится к 4,83 атм, что соответствует давлению Cv 0,26 атм, откроется U-реле контроля и таким образом активирует ускоритель.

Из соплового выключателя H через клапан U выпускается воздух на стороне ускорительного клапана. Он перемещается в левое конечное положение, открывает соединение между L и A через A-реле контроля D и фиксирует ускорительный клапан 7 с фрикционным замыканием. Давление A становится равным давлению L и пружина сжатия 13 перемещает трехходовой клапан G в полностью отпущенное положение.

Давления A и L синхронно повышаются до номинального рабочего давления. Когда давление в тормозной магистрали после открытия U-реле контроля снова опускается, восстанавливается первоначальная тормозная чувствительность воздухораспределителя при одновременной активации ускорителя, т.е. в воздухораспределителе возможны только следующие состояния:

- нормальная чувствительность воздухораспределителя — ускоритель активирован (клапан U открыт);

- абсолютная чувствительность воздухораспределителя — ускоритель не активирован (клапан U закрыт).

Принцип действия электрического устройства отключения ЕАЕ

Устройство предусмотрено для отпускания тормоза. При непродолжительном запитывании электромагнита клапана 19 (см. рис. 6.22) существует возможность частичного или полного отключения тормоза. При возбужденном электромагните клапана 19 через форсунку 20 устанавливается соединение между резервуаром управления A воздухораспределителя и магистралью L. Поршень 21 обеспечивает предохранительную функцию. Как только предписанное минимальное давление в резервуаре управления A не достигается, поршень 21 начинает двигаться влево под действием пружины сжатия и прерывает удаление воздуха из резервуара управления A. Переключающее давление выбрано таким образом, чтобы полное служебное торможение могло быть полностью отключено. Последующее экстренное торможение может создать давление в тормозном цилиндре.

Принцип действия релейного клапана RH2

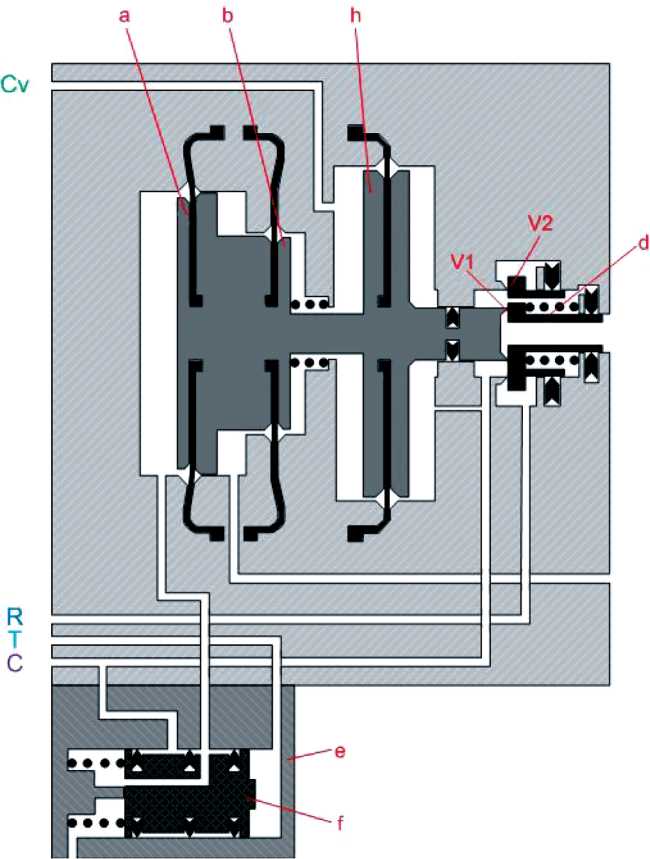

Рис. 6.23. Релейный клапан RH2: D — сопло; E — реле давления; F — выпускной клапан тормозной магистрали; G — питательный клапан тормозной магистрали; H — запорный клапан тормозной магистрали; I — запорный клапан магистрали управления; K — поршень; R — обратный клапан; V — седло клапана; подводы сжатого воздуха: A, Z — управляющее давление; AB — управляющее давление для запирания; FU — управляющее давление для отпускного толчка; HB — давление напорной магистрали; HL — давление тормозной магистрали; O — атмосфера

Поездное положение

На поршни K2 и K3 воздействует давление AB (рис. 6.23). Седла клапанов V5 (запорного клапана магистрали управления) и V7 (запорного клапана тормозной магистрали) открыты. Седло клапана V8 (питательный клапан тормозной магистрали) закрыто. Реле давления E находится в закрытом положении. Седла клапанов V1—V4 закрыты, и на поршне K1 имеет место равновесие давлений A и L.

Утечки в тормозных магистралях автоматически пополняются. При падении давления в тормозной магистрали HL и, соответственно, в L поршень K1 открывает седло клапана V2 и HB и наполняет тормозную магистраль. При равенстве давлений A—L седло клапана V2 снова закрывается.

При росте давления в тормозной магистрали вследствие утечек на седлах клапанов V1 и V2 поршень K1 перемещается вправо, и седло клапана V4 открывается. При равенстве давлений A—L седло клапана V4 снова закрывается.

Торможение

При торможении давление A постепенно или ступенчато снижается. Поршень K1 перемещается вправо и седла клапанов V4 и V3 открываются. Через сопло D и обратный клапан R воздух из тормозной магистрали выходит в атмосферу. Когда давление L = HL достигает установленного давления A, седла клапанов V3 и V4 снова закрываются. На каждой ступени торможения потери давления автоматически пополняются.

Отпуск

При отпуске давление A постепенно или ступенчато повышается. Поршень K1 перемещается влево, и седла клапанов V2 и V1 открываются. Давление HB через сопло D подается в тормозную магистраль. При достижении установленного давления A седла клапанов V1 и V2 снова закрываются.

Экстренное торможение

При экстренном торможении давление AB на поршнях К2 и К3 сбрасывается, и седла клапанов V5 и V7 закрываются. Тормозная магистраль к реле давления E запирается, и воздух из нее выходит через открытое извне устройство экстренного торможения. Конструкция поршня К2 запорного клапана магистрали управления такова, что давление в A-камере реле давления E за счет выхода воздуха через седло клапана V6 может быть сброшено до 2,5 атм. Благодаря этому поршень K1 реле давления E переходит в положение торможения.

Выравнивание давления

При выравнивании давления давление A внешним образом повышается до заданного значения выше давления движения и через реле давления E обеспечивает такой же подъем давления (перегрузку) в тормозной магистрали. Сброс давления A до давления движения осуществляется внешним образом по заданным градиентам; этот процесс аналогичным образом через реле давления передается в главную магистраль.

Блокировка

При блокировке сбрасывается давление AB, действующее на поршни К2 и К3. Вначале закрывается седло клапана V7, а затем седло клапана V5. За счет выхода воздуха через седло клапана V6 давление в камере управления A реле давления E сбрасывается до 2,5 атм и поршень реле давления К1 перемещается в положение торможения.

Деблокировка

При деблокировке на поршни K2 и K3 воздействует давление AB. Вначале открывается седло клапана V5, а затем седло клапана V7. В тормозной магистрали устанавливается то же давление, что и в A.

Экстренный тормоз

Если при экстренном торможении тормозная магистраль в каком-либо месте открывается и из нее выпускается воздух, то реле давления E переходит в положение отпускания и через сопло D наполняет тормозную магистраль. Размеры сопла D, однако, таковы, что начатое торможение не может быть отменено, и это обеспечивает выполнение требований МСЖД к автоматической работе пневматического тормоза.

Принцип действия преобразователя давления DU111

Принцип действия преобразователя давления при переключении на низкий тормозной коэффициент

К переключателю e (рис. 6.24) приложено управляющее давление T. Поршень f находится в крайнем левом положении. При отпущенном тормозе узлы поршня a, b, h находятся в крайнем левом положении и седло клапана V1 открыто. Давление С тормозного цилиндра сбрасывается в атмосферу. Подпружиненная тарелка клапана d закрывает седло клапана V2.

Для запуска процесса торможения подводится давление управления Cv. Давление Cv действует одновременно на поверхности поршней b и h. Поскольку площади поверхности поршня h больше, то преобладает усилие на поршне h. Вся группа поршня перемещается к тарелке клапана d и открывает седло клапана V2. Седло клапана V1 закрыто. Сжатый воздух поступает через седло клапана V2 из запасного резервуара (давление R) в тормозной цилиндр и камеру на поршне h. С возрастанием давления в камере С возникает усилие, которое снова перемещает узлы поршня a, b, h назад, так что седло клапана V2 закрывается.

При закрытых седлах клапана V1 и V2 (положение перекрыши) действующие на узлы поршня усилия находятся в равновесии. В зависимости от приложенного давления управления Cv создается давление C в тормозном цилиндре. При повышении давления управления Cv открывается седло клапана V2, сжатый воздух поступает в C-камеру до тех пор, пока не наступит равновесие усилий, и тарелка клапана d не переместится в положение перекрыши. Давление С возрастает аналогично давлению Cv. При снижении давления управления Cv преобладает усилие приложенного к мембранному поршню h C-давления. Узел поршня открывает седло клапана V1. Давление С снижается до тех пор, пока на узлах поршня a, b, h снова не наступит равновесие усилий, и не закроется седло клапана V1. Давление С понижается аналогично давлению Cv. При снижении давления Cv до 0 атм узел поршня a, b, h остается в свободном положении. Седло клапана V1 открыто, а седло V2 закрыто. Давление С также снижается через открытое седло клапана V1 и O1 до 0 атм; тормоз отпущен.

Рис. 6.24. Преобразователь давления DU111

Принцип действия преобразователя давления при переключении на высокий тормозной коэффициент

Управляющее давление Т снижается до 0 атм. Поршень f переключателя e перемещается под усилием пружины сжатия в крайнее правое положение. Каналы для C- и Cl-давления связаны друг с другом. При запуске процесса торможения управляющее давление Cv подается только в камеры b и h поршня.

Действующие на поверхностях поршня усилия вызывают движение узлов поршня а, b, h. Из-за дополнительного усилия на мембранном поршне а давление С должно повышаться сильнее, чтобы создать равновесие сил для положения перекрыши преобразователя давления. Повышенное давление С в тормозном цилиндре означает высокий тормозной коэффициент. Функциональные процессы при создании или, соответственно, повышении и понижении давления С идентичны процессам, описанным выше.